「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕前奏曲、「パルジファル」 第1幕前奏曲、聖金曜日の音楽、「さまよえるオランダ人」序曲、「ローエングリン」第1幕前奏曲、「タンホイザー」序曲とヴェヌスベルクの音楽

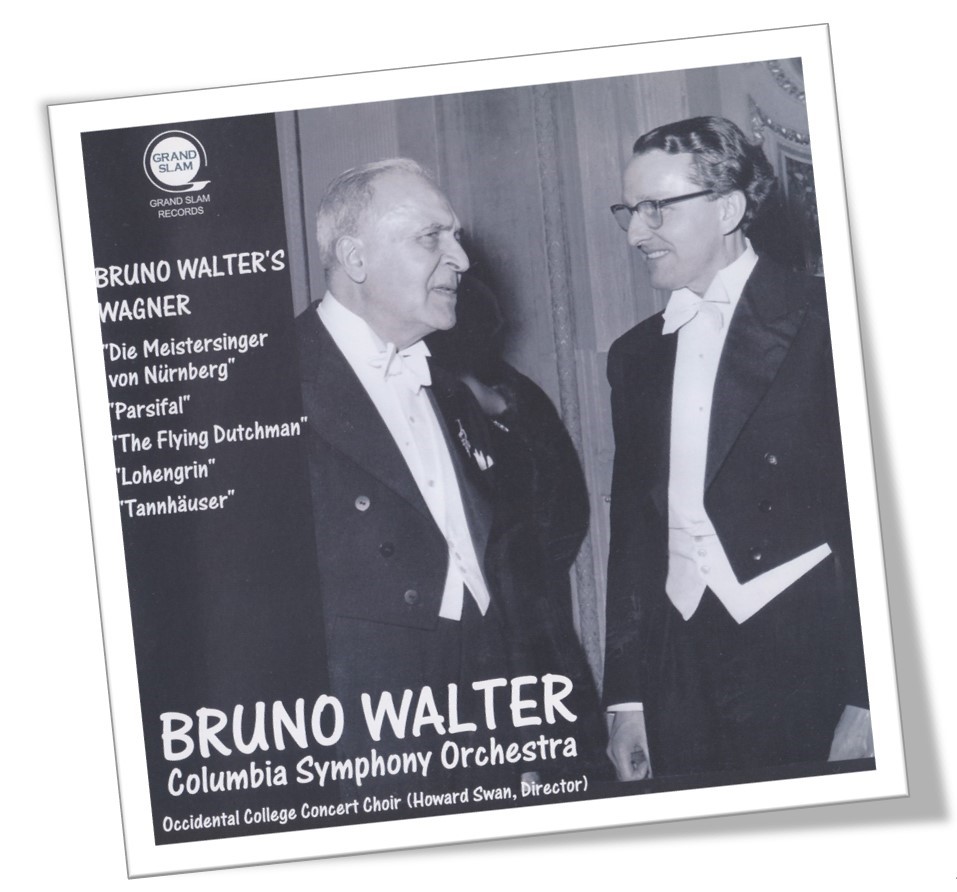

ブルーノ・ワルター Bruno Walter (指揮)

コロンビア交響楽団 Columbia Symphony Orchestra

オクシデンタル大学コンサート合唱団 Occidental College Concert Choir

ハワード・スワンHoward Swan (合唱指揮)

Recorded:1959-1961

Source: Private archive (2 Track Reel to Reel Tape,15ips)

ブルーノ=ワルターのワーグナー管弦楽集である。

ワルターのLP、CDは、指揮した楽団、販売元、レーベル、ジャケット、放送用テープなどを音源とする協会盤も含めると数多く、ワーグナーに限っても音質、演奏においても玉石混淆の状態は免れないが総じて良好なものが多いように感じる。そんな中においてこのグランドスラム盤は2017年に復刻された比較的に新しいものだ。ライナーノートにはダブルトラック、38センチオープンリールから興したステレオ録音とある。安価な我がオーディオ設備においても多少大きめなボリュームで鳴らしてもなかなか迫力もあって安定感がある。既出のワルターものを上回る、そんな印象を受けたのもこのグランドスラム盤の成せるわざなのだろうか。音は進化している。

私が持っていたワルターのLPはモーツァルトの交響曲が多かった。CBS盤である。注目して聴いてきたわけでもなかったのだが、今でも懐かしさと安らぎを感じてしまうのは、50年も昔に傾聴したせいなのだろう。40番はもうワルター以外に考えられない。でもモーツァルトだけでも無いだろう。針を落としすぎて溝がなくなりそうなベートーヴェンの英雄は、戦後間もない時期にコロンビア響を振った名盤LPであるが、もう躍動感に満ちた一般にも有名すぎるものだ。また後期ロマン派に属するブルックナーも好きだ。彼のレパートリーでもあったのだろうが、録音としては戦前にアメリカに逃れたのち、NYフィルを指揮した1943年の4番「ロマンティック」が私のお気に入りである。(これもグランドスラム盤で再販された。)第1楽章の低音域は心の底まで届くほどジーンと響いてくる。これは他の演奏では得られない。一般的には彼の指揮するものはどの楽団と組んだものでも、これが秀でているということもなく、等しく流麗でいて音色は柔らかい。それでいて息がピタッと合う安定感、弦の低音部の響きなどは、かえってズシッと重く感じられ、迫力においても欠けるところがない。

ではこのCDのワーグナーはどうか。そもそもワルターは楽劇の全曲録音は残っておらず、管弦楽集に録音はとどまっている。お薦めはパルジファル抜粋の2点である。この作品においての私の穿った見方は「パルジファルには老年期の熟練の指揮者が似合っている」という思い込みにある。若い指揮者の振るパルジファル、あまり想像が出来ない。バイロイトでこれまで誰が振ってきたかを考えればその裏付けにもなると思う。もとよりワルターは優しさに溢れ、人間味を感じてしまうそんな印象が強い。パルジファルは天上の人間劇だ。そしてワルターの演奏から怒りや復讐などの人間としての逃れられぬ宿命やその醜さを感じることがあるだろうか。昨今の世の情勢の中で彼の音色の優しさにはむしろ、今だからこそ“救い”が感じられないだろうか。秩序を失いつつある世界。怪しい方向性を持つ主張が許容されてしまう環境、偽善的な出来事に今更ながら驚く。互いを信じることを失い、総てに敏感に反応する向きがある。一方で見て見ぬふりもする。感覚の鈍化というべきか。そんな中でも彼の演奏からは美しさもさることながら、誠実な姿勢と意外にも何かに抗う強さも感じられる。不思議なものだ。混迷な時代に負けない、流されない普遍的な強さは何を意味するのだろう。彼のパルジファルをそんな気持ちで聴いている。

さてワルターを聴いて改めて気づいたことがある。あまり関係のないことだが一年以上前になるだろうか、現代音楽に属するとされるメシアンのシンフォニーを生で聴く好機を得た。この曲はトリスタンとイゾルデから着想を得て創られたとされるので、全くワーグナーと無関係ではないかもしれない。その辺りはこれから調べてみることとして、演目としてはあまりお目にかかれないこの曲についてこれまで録音化されたものをきっちり聴いてみようと思った。ところが聴けば聴くほど色々考えさせられた。スピーカーからの再生を前にしてラトルやサロネンを聴いても、棒を振った姿、指揮者の表情を、どうにも思い浮かべることができないのである。歳のせいなのか。サロネンのマルトノはちょっとピアノよりも強く感じるな、とかシャイーは個々の楽器が明確で、解りやすく、迫力に関しては他とは比べものにならないものがあるな、など全体の印象よりも個々の楽器の音色に惹かれてしまう、そんな自分が居たのだ。バーンスタインや小澤さんも熱意が伝わる名演なのであるが、録音の古さからその部分はさすがに明瞭さに欠ける。この曲は聴くほどに病みつき度は高まるようだが、はたしてワルターしかり、昔の指揮者たちが演奏したとしても、残念ながら「ここは~節だな」と思うことが少ないのではないか、そんな気もするのである。私は往年の指揮者を好む傾向がある。でもカリスマ指揮者の演奏とは一体何だろうか、答えは闇の中である。

当日の演奏会は生涯忘れることの出来ない本当に素晴らしいものだった。この類の演奏はやはり生演奏がいい。